不断改善特种设备制造许可制度的建立

在全国特种设备安全监察工作会上,国家质检总局明确提出开展行政许可工作风险分析,进一步减少、合并许可项目,研究将部分设备按产品进行许可分级改为按企业条件分级,探索取消部分特种设备部件许可、建立整机制造单位负总责的制度。这是在总结30余年特种设备制造许可的经验基础上,提出的新课题。

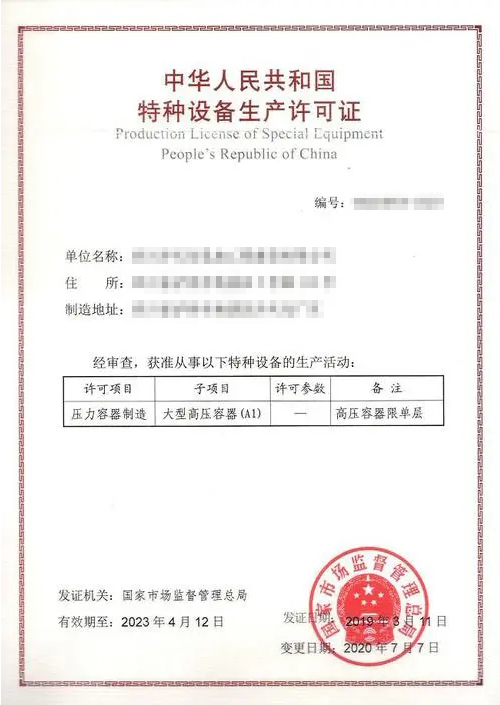

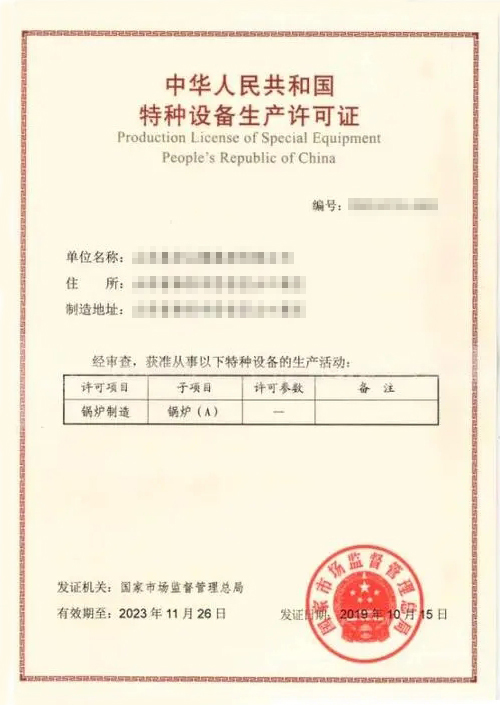

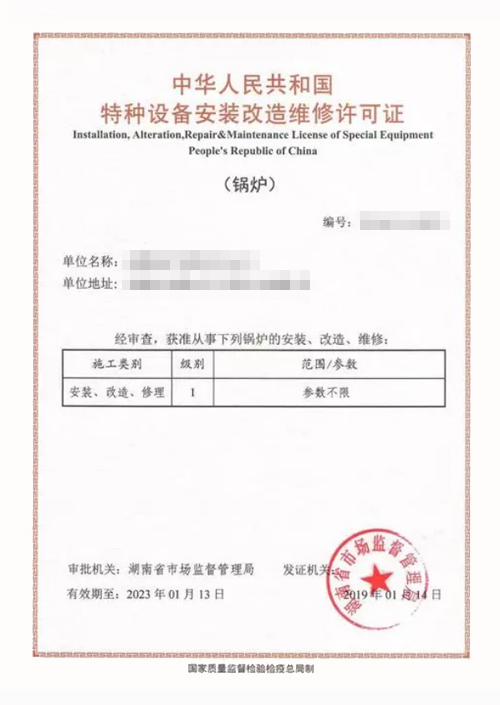

锅炉压力容器实施制造许可为我国实施工业产品生产许可开了先河。上个世纪70年代末,由于制造质量而导致锅炉、压力容器事故频发的情况,原国家劳动总局与有关部委联合调查了全国锅炉、压力容器生产企业情况,参照国外一些做法,提出在我国实施锅炉、压力容器制造许可制度,并将其写入《锅炉压力容器安全监察暂行条例》中。经过对制造厂的审查、整顿,1983年原劳动人事部与原机械工业部联合公布了102家获得锅炉制造许可证,1987年又公布了获得压力容器制造许可证的单位。对之后相关部委开展实施工业产品生产许可制度起到了借鉴作用。锅炉、压力容器制造许可与工业产品生产许可,既有相同之点,也有本质差异。锅炉、压力容器制造许可是政府行为,带有强制性,未获得许可企业的产品不得进入市场与使用;工业产品许可则是企业的自愿行为,不带有强制性,不管产品是否获得许可证均可进八市场。

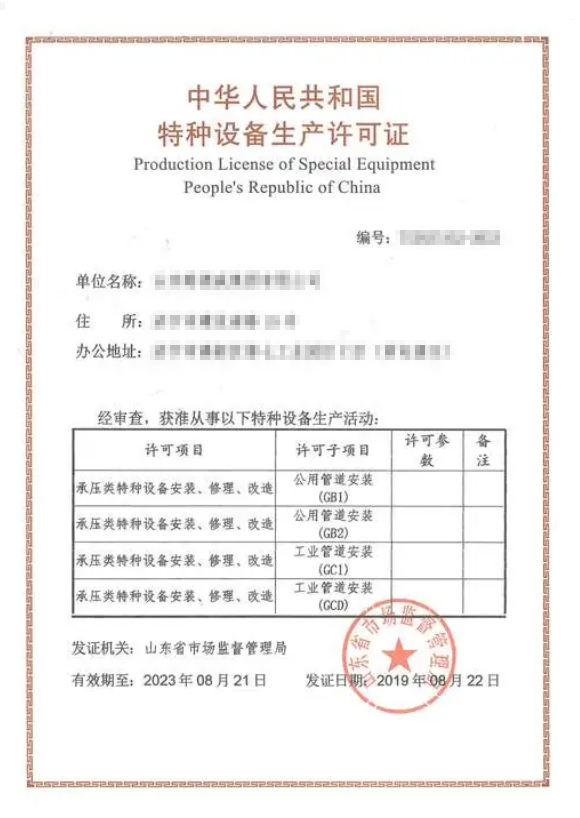

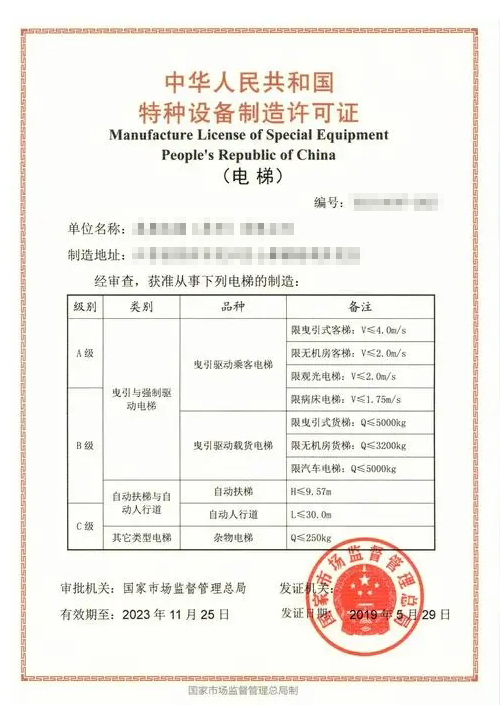

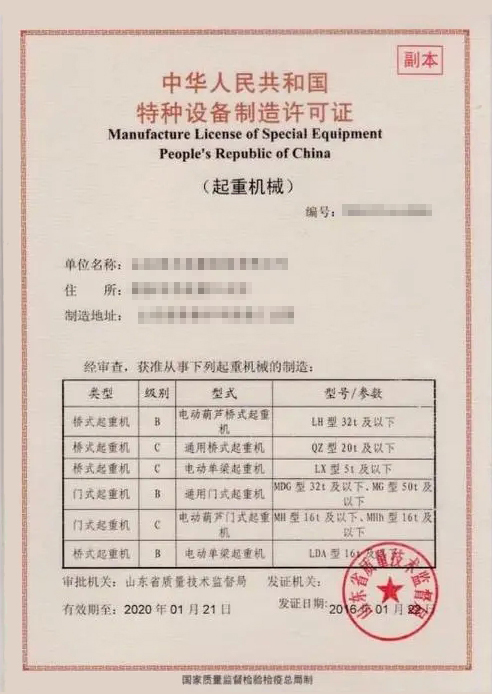

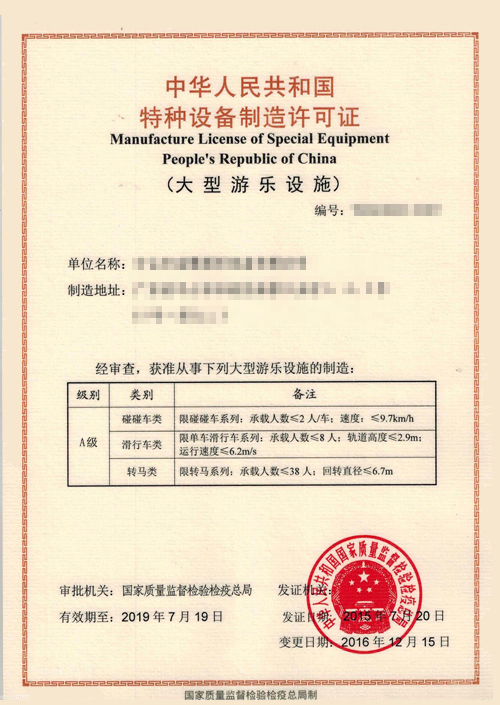

特种设备制造许可的方式亟待改进与统一。锅炉、压力容器实施制造许可时,根据锅炉压力容器的参数、运行条件以及发生事故所造成的后果,将设备分级(类)。锅炉分为A、B、C、D、E级,压力容器分为I、Ⅱ、…类。再按设备的不同级(类)别,提出制造单位应具备条件。审查通过后,获得相应级(类)别的制造许可证,可以制造(生产)相应级(类)别的任何型式的产品。随着安全监察设备从承压类拓展到机电类,设备制造许可方式也出现了多元化。有的仍然保持制造单位条件许可,有的采取按设备型式实施制造许可,有的不但整机实施许可,而且整机中一些部件也实施许可。特种设备制造许可方式的繁杂,特别是按产品型式和某些部件分别实施许可,不但增加了安全监管机构的工作量,增加了工作风险,而且也给申请企业造成诸多不便,加大企业的申请成本,其必要性与可行性均引起过质疑。按照国家质检总局的工作部署,推进特种设备制造许可的改革,统一制造许可方式,不但可以方便申请企业,减轻申请成本,也有利于监管机构的监管,有利于规避许可工作的风险。

提高特种设备制造许可门槛,促进特种设备质量安全。据2009年统计,全国共有13331家特种设备制造企业获得13570个许可证,其中锅炉1173个,压力容器3693个,压力管道元件许可证3253个,电梯457个,起重机~2508个,大型游乐设施164个,客运索道20个,场(厂)车辆270个,安全附件和安全装置850个。笔者不厌其烦将这些数字列出,想说明一个问题:我国是当之无愧的世界上特种设备制造大国,但远非制造强国。就当前国内市场情况,特种设备产能远远超过了市场的需求,而且特种设备的出口份额也只占非常小的比例。近十年来,获得特种设备制造许可证单位的数字迅猛攀升,审查批准把关不严是其中原因之一,只要申请,必能获证,有的企业许可证级别与其企业的真实能力与水平大相径庭。除此之外,还需要重新审视制造许可的门槛,一些企业的实际能力与水平满足不了所持有许可证级别的要求,质量难以保障,在市场上出现了低价竞争的乱象,干扰了市场的正常运作。特种设备产品实施市场准八制度无疑是正确的,同时也应实施市场退出制度。在我国现阶段,完全运用市场规则,优胜劣汰,强者更强,而无行政干预恐难实现。

特种设备制造许可制度必须坚持,具体实施方式在总结经验的基础上不断调整、完善、充实,真正从源头上把住特种设备质量安全。

| 上一篇:没有了! | 下一篇:特种设备压力管道安装许可证鉴定评审 |

冀公网安备 13019902000656号

冀公网安备 13019902000656号